Comer a tus horas

En casa almorzamos a las dos y media en punto. Los domingos se sirve un aperitivo a las dos y cuarto: un poco de queso, embutido, papas fritas, cervezas y cocacolas. Comentamos las noticias, nos pasamos los platos, preguntamos por los ausentes, se hacen planes de viajes, los que regresan relatan anécdotas del suyo; aunque si corre el señor Alonso o juega el señor Nadal o dan un buen partido de fútbol, casi no se habla de otra cosa. A menudo me siento ante la larga mesa a las dos y media pasadas, cuando alguien está terminando de decir ...El Rey de la Gloria nos haga partícipes de la Mesa Celestial, justo a tiempo de persignarme y de responder con los demás: Amén. Hay días en que la perspectiva de la puntualidad me agobia desde por la mañana. Me viene fatal ir a comer a casa. Se me ocurren varias cosas más urgentes o amenas que hacer. ¿Por qué no podré coger los platos de la nevera y calentarlos en el microondas? Comer solo, a cualquier hora.

En casa almorzamos a las dos y media en punto. Los domingos se sirve un aperitivo a las dos y cuarto: un poco de queso, embutido, papas fritas, cervezas y cocacolas. Comentamos las noticias, nos pasamos los platos, preguntamos por los ausentes, se hacen planes de viajes, los que regresan relatan anécdotas del suyo; aunque si corre el señor Alonso o juega el señor Nadal o dan un buen partido de fútbol, casi no se habla de otra cosa. A menudo me siento ante la larga mesa a las dos y media pasadas, cuando alguien está terminando de decir ...El Rey de la Gloria nos haga partícipes de la Mesa Celestial, justo a tiempo de persignarme y de responder con los demás: Amén. Hay días en que la perspectiva de la puntualidad me agobia desde por la mañana. Me viene fatal ir a comer a casa. Se me ocurren varias cosas más urgentes o amenas que hacer. ¿Por qué no podré coger los platos de la nevera y calentarlos en el microondas? Comer solo, a cualquier hora.

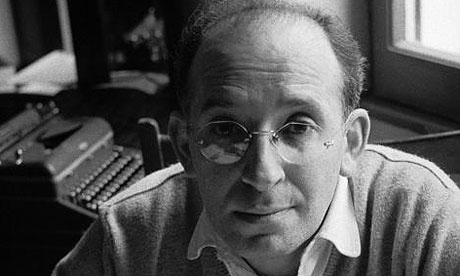

Hoy me encontraba leyendo unos cuentos de Bernard Malamud (1914-1986) traducidos por el señor Damià Alou. Son cuentos que exigen mucha concentración, no porque tengan un lenguaje oscuro o una trama inaprensible, qué va, todo lo contrario: son bastante breves, su prosa es concisa y cristalina, y en cuanto a la trama, suelen presentar un único conflicto, expuesto limpiamente desde las primeras frases. ¿En qué necesitaba, entonces, emplear la mayor concentración al leerlos? No estoy muy seguro, pero ando tras la pista de que se trata de todo lo que no dicen pero está expresándose de alguna forma; o de todo eso que dicen de pasada, como si no tuviera importancia, y tiene la mayor importancia. Unas veces es un pequeño gesto de una madre con su hijo, lo que nos revela que ella es prácticamente invidente y, entonces, el conjunto adquiere una nueva luz y comprendemos mejor. Otras veces, son un recuerdo o una pesadilla de la infancia, intercalados en la acción del presente, sin que aparentemente modifiquen nada aunque, en realidad, acaban de perturbar radicalmente lo que creíamos que nos estaba diciendo la historia.

Otra cosa que exige la mayor atención en los cuentos de Bernard Malamud son las emociones como el llanto y la risa. Abundan las escenas de tribulación y las de un humor desollado. Muchas veces las dos escenas son la misma. Si leen un cuento titulado Ahora el lugar es diferente, les garantizo que se quedarán con el corazón en un puño. Dudo que alguien pueda sufrir más y ser humillado con más saña que su protagonista. Debería figurar en la Antología del cuento triste, escogidos por Augusto Monterroso (1921-2003) y la señora Bárbara Jacobs.

¡Y mira que todos los personajes de Malamud parecen parientes contemporáneos de Job!

La fatalidad se ceba en ellos desde el primer párrafo de la historia. Pobres de solemnidad, fracasados, encadenados a un destino de fatigas y privaciones, marginados, soñadores de las oportunidades perdidas, mal avenidos con el vecindario y con sus esposas (generalmente, los protagonistas de estos cuentos son hombres judíos que han procurado vivir conforme a la tradición, cumpliendo las costumbres judías, y que cosechan la estrecha rutina de una existencia inclemente),... Uno empieza a leer un cuento de Bernard Malamud e intuye, desde el comienzo, que las cartas están echadas para sus personajes, que no hay escapatoria posible: ya han fracasado, su fracaso es inmemorial, eterno, y el cuento es la jaula de palabras en la que dan vueltas a la noria del destino.

Podría ser una de las claves del arte de contar historias de Malamud: la de que el relato no da sentido a nada, ni redime de nada, ni nos ofrece la ilusión de una vida mejor, sino que es la única forma en la que podemos expresar la perplejidad y el grito ante las penas y fatigas de la existencia. En la tradición judía se asume que no hay palabras para expresar ciertas tribulaciones. El protagonista de Un americano, de Henry Roth, repite en yiddish Ahz vey iz mir, ¡Ay de mí!. Es lo máximo a lo que uno puede aspirar al expresar la desolación que provocan ciertas experiencias en el límite. El cuento, el relato, la facultad o el don de contar historias, son una tentativa de abordar la fatalidad mediante la parábola, no para doblegarla, puesto que lo propio de la fatalidad es ser inexpugnable, sino para abrazarla con lo mejor de nuestra humanidad: las palabras, la risa, la bondad, la aceptación.

Es curioso, pero en los cuentos de Bernard Malamud, cuando alguien llora o grita (y se hace a menudo), es como si no lo oyésemos, o como si lo viésemos hacer mímica por el extremo opuesto de unos prismáticos. Hagan la prueba. Algo parecido ocurre con el gag, el chiste. Está incrustado de tal forma en la desolación, que cuando uno se da cuenta de la barbaridad de la que se está riendo, se avergüenza de reconocerse de la misma sangre de Caín.

Estos Cuentos reunidos no concluyen de un modo rotundo, inequívoco, sorpresivo. Tampoco es que queden abiertos, como reverberando de misterio o desintegrándose ante nuestros ojos, como los de Chèjov. Más bien, diría que al terminar de leerlos, el lector advierte que, de alguna forma, vuelven a empezar y que, aunque uno cierre el libro y se vaya a comer, los personajes repiten fielmente su destino. Dicen los críticos que esto es muy yiddish. No conozco nada de la tradición yiddish, pero sí sé que las historias de Malamud, aunque ubicadas explícitamente en espacios domésticos como hogares y tiendas de ultramarinos de comunidades judías de Nueva York, podrían suceder tranquilamente en cualquier lugar del mundo. Lo que cuentan es la insignificancia del individuo en las zarpas de la fatalidad, y eso nos concierne a todos.

Estos Cuentos reunidos no concluyen de un modo rotundo, inequívoco, sorpresivo. Tampoco es que queden abiertos, como reverberando de misterio o desintegrándose ante nuestros ojos, como los de Chèjov. Más bien, diría que al terminar de leerlos, el lector advierte que, de alguna forma, vuelven a empezar y que, aunque uno cierre el libro y se vaya a comer, los personajes repiten fielmente su destino. Dicen los críticos que esto es muy yiddish. No conozco nada de la tradición yiddish, pero sí sé que las historias de Malamud, aunque ubicadas explícitamente en espacios domésticos como hogares y tiendas de ultramarinos de comunidades judías de Nueva York, podrían suceder tranquilamente en cualquier lugar del mundo. Lo que cuentan es la insignificancia del individuo en las zarpas de la fatalidad, y eso nos concierne a todos.

Pero no crean, por favor, que son historias sin esperanza. En ellas, los hijos cuidan de los padres, abatidos por la repentina ruina del negocio familiar o sorprendidos en su buena fe por el engaño de otros. Los hijos son prudentes y bondadosos. Siempre están sacando a sus atribulados padres del pozo. Es como si Malamud quisiera que no considerásemos a la raza humana como un caso perdido. También hay barberos dispuestos a afeitar gratis a un indigente.

Entre los personajes secundarios, los más ruines suelen ser los proveedores mayoristas de las tiendas de ultramarinos: insensibles ante la caída de las ventas por la apertura de un moderno supermercado en la acera de enfrente, o quitando hierro al holocausto, o entrometiéndose en una discusión del tendero y su esposa. Los mayoristas son lo peor de lo peor.

Levanté la vista. En la tele daban una carrera de coches. ¿Qué lugar es este? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Se estaba muy bien en la cafetería de la calle Numancia, al lado de casa, con el aire acondicionado, la tele en silencio, un montón de mesas limpias donde elegir, todo el tiempo del mundo para leer y escribir. Pensé, así y todo, que seguir un horario y cumplir con lo que se espera de ti tampoco está tan mal. En la repetición fiel, escribes tu propio cuento, elevas tu propia plegaria. Me bebí el fondo del Nestea, pagué la cuenta y salí con los ojos enfurruñados, como cuando los aprietas al salir del cine de ver una película que te ha sorbido y no quieres que las imágenes se escapen.

Cuando entré al comedor, Julia, nuestra cocinera, empezaba a servir los platos del aperitivo. Les dí la noticia: Fernando Alonso va primero.

Normalmente, me habría costado.

Les dejo con un fragmento de un cuento de Bernard Malamud titulado Una tumba perdida.

Es la historia de un hombre que busca la tumba de su mujer, de la que estaba separado.

Lo he escogido porque lo cómico y lo hiriente son indiscernibles en su lectura. La risa y la pena están continuamente mezclándose en la mirada de Malamud. El lector se encontrará a menudo, como en este caso, riendo por no llorar:

Pasó otro mes y por fin lo llamaron del cementerio. Era el señor Goodman, que se aclaró la garganta antes de hablar. Hecht se lo imaginó en su escritorio bebiendo zumo de naranja.

-¿Señor Hecht?

-El mismo

-Soy el señor Goodman. Feliz Rosh Hashanh.

-Yo también le deseo un feliz Rosh Hashanah.

-Señor Hecht, deseo informarle de nuestros progresos. ¿Está preparado para recibir cierta información?

-Adelante - contestó Hecht.

-Déjeme usar una palabra más adecuada. Hemos seguido la pista de su esposa y resulta que no está en la tumba que creíamos, y por eso el ordenador no la encontraba. Para serle franco, la hemos descubierto en una tumba con otro caballero.

-¿Qué clase de caballero? ¿Quién es, en nombre de Dios? Yo soy su marido legal.

-Se trata, siento decírselo, del hombre que vivió con su esposa cuando ella le dejó. Vivieron juntos algunas temporadas esporádicas, así que tampoco tiene mucho de que culparse. Cuando ella murió, el hombre consiguió una orden judicial y se la llevó a una tumba distinta, donde lo enterramos a él cuando falleció. El juez firmó la orden porque el hombre lo convenció de que la había amado muchos años.

Hecht se sentía muy violento.

-¿De qué me habla.? ¿Cómo pudo ese hombre trasladar la tumba de mi esposa a otra parte si no era de su propiedad? La tumba me pertenecía a mí. La pagué en efectivo.

-La tumba sigue en su sitio - le explicó Goodman-, pero los nombres están cambiados. Ese hombre se llamaba Kaplan, pero los trabajadores del cementerio lo inscribieron con el nombre de Caplan. Su tumba sigue en el cementerio, a nombre de Kaplan, no de Hecht. Quiero disculparme por este inconveniente, pero creo que ahora hemos aclarado el misterio.

-Gracias, pues - dijo Hecht.

Le pareció que había perdido a una esposa, pero que ya no era viudo.

-Además -le recordó Goodman-, no olvide que ha ganado una tumba vacía para su uso futuro. No hay nadie dentro y la parcela es suya.

Hecht dijo que eso era evidente.

La historia lo había dejado estupefacto. No obstante, cuando se le pasaba por la cabeza contársela a alguien que conocía, o que acababan de presentarle, nunca estaba seguro de querer hacerlo".

No me ha quedado claro, Victor, si eres tu o Malamud el que desearía poder comer solo (alone) platos calentados al microondas (¿quien te los dejaría en la nevera?). Dicen que se desea lo que no se tiene. Yo por ejemplo extraño ahora ese ambiente familiar que no se si tú dices sufrir (ya se que no mucho...). Es bueno disfrutar lo que se tiene, incluso la soledad, pero en caso de duda prefiero la compañía (de tu gente, se supone, la familia recibida o la adquirida). Un amigo me ha recomendado La familia Máshber, de Der Nister (El oculto), pseudónimo de Pinjas Kahanovich (1884-1950). Salió en junio en Libros del Silencio, casi 900 páginas. Lo componen las dos primeras partes, que se publicaron en 1939 y 1948: la tercera parte fue destruida por el KGB... al igual que su autor. Mashber significa "crisis" en yiddish, y el libro trata de la descomposición de un mundo y una familia. El autor fue amigo de Chagall y ubica la novela en Berdichev, la ciudad entonces polaca y luego ucraniana en que nació él, Joseph Conrad y Vasili Grossman. No sólo las familias y el mundo judio de principios del siglo XX se descomponen. Esperemos que por lo menos haya siempre alguien que deje platos preparados para el microondas.

La verdad, Víctor, no sé si esto se debe a que eres muy joven, a que eres hombre o a las dos cosas a la vez pero lo que veo en este artículo es el niño bien que llevan dentro los jóvenes de hoy día. Gracias a que alguien te prepara la comida tú puedes invertir tu precioso tiempo en leer, escribir, meditar, estar fresquito en un bar leyendo... Si no, tendrías que hacerlo tú mismo o pagarlo: pensar lo que vas a comer, comprar, cocinar, fregar... En fin, todas esas tareas pedestres que te evitas por el hecho de tener una familia a la que - parece ser - tienes que soportar con paciencia; pero aun así, vas a comer; claro: más barato y más cómodo. Y, por otra parte, está la inmensa suerte de tener una familia estructurada y bien avenida que se reúne a tomar el aperitivo, comer, charlar... A mí me gustan siempre tus artículos pero, perdona, éste no me gusta nada. Y es que no me gustan las quejas de aquellos que se quejan pero, a la vez, se benefician de ese - parece ser - yugo que otros muchos desearían. Para mí, lo más honesto y lo verdaderamente responsable es lo siguiente: si algo me pesa y me esclaviza, en vez de soportar ese yugo que me beneficia, busco mi libertad y asumo las consecuencias. Pero eso de quedarse, quejarse y beneficiarse, todo a la vez, a mi edad ya no cuela.